一、政策背景与要求

1. 国家管控目标

住建部、发改委联合发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》,明确

要求到2025年,全国城市公共供水管网漏损率需控制在9%以内,并鼓励先进地区降至7%以下。漏损率超出一级评定标准的部分,不得计入供水企业成本,倒逼企业技术升级。

2. 中央资金扶持方向

试点城市申报:国家发改委与住建部联合开展漏损治理试点,对50个示范城市提供中央预算内投资支持,要求2025年前完成分区计量全覆盖和智能化平台建设。

融资创新:鼓励发行地方政府专项债、REITs试点,并引导商业银行对管网改造项目加大信贷支持。

3. 技术强制规范

要求新建及改造管网采用优质管材,同步部署压力/流量传感器,建立基于物联网的智慧水务平台。

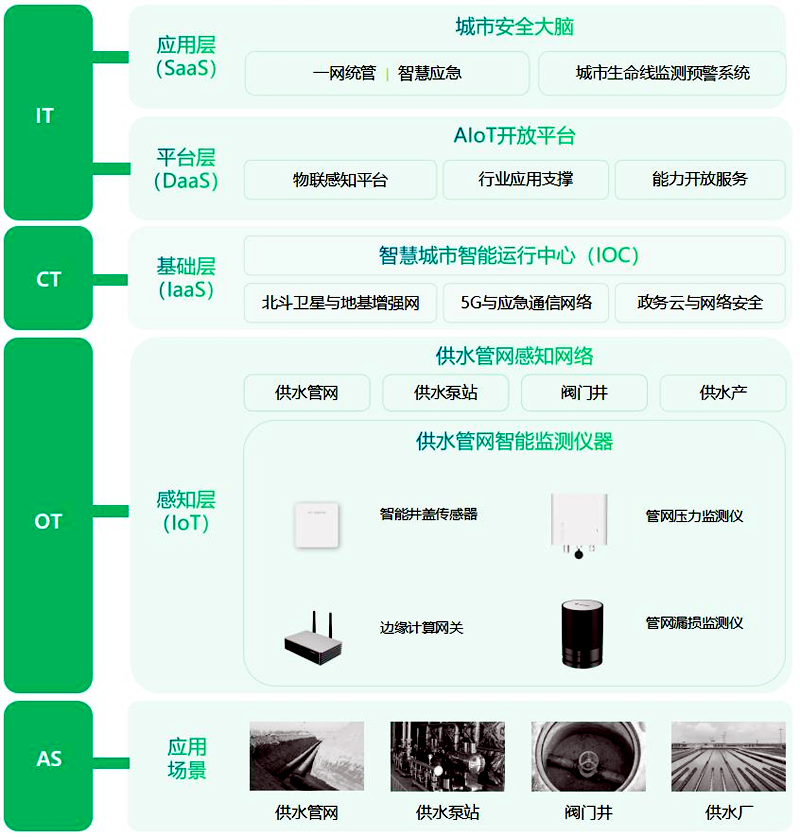

二、监测预警系统技术方案

(一)系统架构设计

| 层级 | 核心组件 | 功能说明 |

| 感知层 | 远传压力/流量监测设备、渗漏预警传感器 | 实时采集管网压力、流量、振动声波数据(每公里布设1-2个点) |

| 传输层 | NB-IoT/5G通信模块 | 低功耗传输数据至云平台,支持野外无供电环境 |

| 分析层 | 智能体协同学习引擎+行业模型 | 构建多模型协同分析架构,融合高精度专用算法(泄漏定位、地灾预测)与跨领域通用AI平台,通过动态权重决策引擎实现风险研判的智能优化。 |

| 应用层 | GIS可视化平台、工单管理系统、移动终端 | 风险实时告警、维修调度闭环、漏损率多维分析 |

(二)关键技术应用

多源数据智能对齐:通过时空匹配算法,整合内检测数据、地质雷达扫描、视频监控等多维信息,对齐准确率≥70%(对比人工)。

动态压力调控:在管网高压区部署智能减压阀,低压区增设二次增压泵,实现压力均衡,大幅度减少爆管风险。

AI渗漏识别:基于声波频谱分析与机器学习,定位微小渗漏点,降低人工巡检依赖。

三、实施路径建议

1. 诊断先行:开展管网普查,建立漏损基线。

2. 分阶段部署:

一期:优先布设DMA分区计量设备,完成主干管网监测覆盖;

二期:扩展支线及入户端传感器,接入智慧水务平台。

3. 合同节水模式(ESMC):引入第三方服务机构,按“节水效益分成”支付费用,降低企业资金压力。

四、预期效益

漏损率:可实现漏损率从12%降至8%以下。

经济性:每降低1%漏损率,中型水厂年节水效益超百万元;

安全提升:风险预警响应时间缩短至15分钟内,减少爆管事故50%。

五、核心设备清单

5.1、感知层设备(数据采集)

| 设备类型 | 功能说明 | 部署位置 |

| 压力变送器 | 实时监测管道压力波动,捕捉异常降压(微小泄漏特征) | 每0.5-1km布设1个 |

| 电磁/超声波流量计 | 计量分区流量,识别夜间最小流量异常(判断泄漏量) | DMA分区入口/出口必装 |

| 管道噪声记录仪 | 捕捉泄漏声波信号,通过频谱分析定位漏点 | 高风险管段每200m布设1个 |

| 分布式光纤传感器 | 沿管道敷设,实时感知振动/温度变化(灵敏度达με级),适用于长距离管线 | 核心主干管全线覆盖 |

| 土壤湿度传感器 | 监测管道周边土壤含水率突变(辅助判断地下隐蔽泄漏) | 疑似泄漏点周边网格化布设 |

| 井室液位计 | 检测阀门井/窨井积水异常(提示管道破裂) | 所有地下井室强制安装 |

5.2传输层设备(数据回传)

| 设备类型 | 适用场景 |

| NB-IoT通信模块 | 低功耗广域网(LPWAN),适用于无供电场景的电池设备(如噪声记录仪) |

| 5G工业网关 | 高清视频监控、光纤传感等大带宽数据传输 |

| LoRa中继器 | 地下管网信号盲区的中继覆盖(如隧道、深埋管段) |

5.3、边缘计算层(现场预处理)

| 设备类型 | 核心功能 | 部署节点 |

| 智能边缘网关 | 实时滤波/压缩原始数据,执行初级泄漏判断(降低云端负载) | 每个DMA分区控制柜 |

| AI推理盒 | 部署轻量化泄漏识别模型,实现声波信号本地化分析(响应速度<5s) | 高价值管段监测点 |

5.4地质风险监测设备(辅助预警)

| 设备类型 | 监测目标 | 部署要点 |

| 地基沉降监测仪 | GNSS+倾角传感器,捕捉管道周边地面沉降 | 地质脆弱区每500m布设 |

| 地下水位监测站 | 监测潜水层变化,预警土壤液化风险 | 河道交叉管段强制安装 |

| 振动加速度计 | 捕捉施工震动、交通荷载等外力冲击(量程±2g) | 邻近施工区实时监测 |

5.5配套设备

| 类别 | 设备示例 |

| 供能设备 | 太阳能供电套件(偏远地区)、防爆电池组(危险环境 |

| 安装防护 | 防爆接线箱、不锈钢防护罩(防腐蚀/人为破坏) |

| 校准工具 | 便携式压力校准仪、声波发生器(现场设备校验) |