智慧地下管廊监控系统环境监测与设备管理实施方案旨在构建一个以“全面感知、智能联动、高效管理”为核心特征的现代化管廊监控体系。该体系将依托物联网、大数据、BIM建模与数字孪生等先进技术,实现对管廊内部环境参数(如气体浓度、温湿度、水位)、设备运行状态(如风机、水泵、配电)以及结构安全状况的全域、实时、精准的“全面感知”。在此基础上,通过预设的智能算法与联动策略,系统能够自动执行“智能联动”,例如在燃气泄漏时自动启动通风,或在内涝风险前预启排水,实现从被动告警到主动处置的跨越。最终,借助统一的智慧管理平台,我们将整合所有数据与业务流程,达成对管廊资产、运维、能耗及应急指挥的高效管理,从而显著提升管廊运营的安全韧性、经济效益与智能化水平,打造真正意义上的城市生命线智慧中枢。

一、项目背景与目标

1.1项目背景

随着城市化的快速发展,地下综合管廊作为城市的“生命线”,其安全、稳定运行至关重要。传统管廊管理存在监控盲区多、响应滞后、运维效率低等问题厄待解决。为提升管廊管理的智能化水平,保障其内部环境安全与设备稳定运行,需要一个有效的方案解决,而这个方案应运而生。

1.2总体目标

构建一个以“全面感知、智能联动、数据驱动、精准运维”为核心的智慧地下管廊监控系统。实现对管廊内部环境与设备的实时监测、智能预警、远程控制和集中管理,确保管廊本体及入廊管线的安全,大大降低运维成本,快速提升应急响应能力,让营运人员能够提前预知,并且做出准确决策,有力的保护生命财产安全。

1.3具体目标

环境安全:确保管廊内O₂、CH₄、H₂S、温度、湿度、水位等关键环境参数处于安全范围,杜绝因环境因素引发的安全事故。

设备可靠:实现对风机、水泵、照明、配电等附属设备的在线状态监测与智能控制,降低设备故障率,延长使用寿命。

管理高效:建立统一的监控与管理平台,实现“无人值守、定期巡检”的运维模式,提高管理效率。

决策科学:基于大数据分析,为设备预防性维护、能源管理和应急指挥提供数据支撑和决策支持。

二、环境监测系统实施方案

2.1监测内容

气体监测:

氧气(O₂)浓度:监测范围0~25%VOL,防止缺氧或富氧环境。

可燃气体(CH₄)浓度:监测爆炸下限(LEL),预防火灾爆炸。

有毒气体(H₂S)浓度:监测安全阈值,保障人员安全。

(可选)其他有害气体,如CO、CO₂等。

温湿度监测:

监测管廊内环境温度和相对湿度,防止因温湿度过高导致设备老化、结露或电缆故障。

水位监测:

在管廊集水坑、低点等关键位置安装水位传感器,实时监测积水情况,预防内涝。

火情监测:

采用线型光纤感温火灾探测器(分布式测温)和图像型火灾探测器(视频监控联动),实现早期、精准的火情报警。

2.2传感器部署策略

分区布设:根据管廊功能分区(电力舱、综合舱、燃气舱等)和风险等级,差异化部署传感器。

重点加密:在通风口、投料口、人员出入口、管线接口、防火分区隔断处等重点区域加密布设。

间距合理:气体传感器按防护半径(通常15-30米)布设;温湿度传感器每100-200米布设一个。

冗余备份:关键区域(如燃气舱)的传感器采用冗余配置,确保数据可靠性。

2.3数据传输与报警

传感器数据通过工业环网或LoRa、ZigBee等无线技术汇聚至区域控制器。

设置三级报警机制:

一级预警(低报):当监测值达到预设阈值的50%-60%时,平台提示,提醒关注。

二级报警(高报):当监测值达到预设阈值的80%时,平台声光报警,并自动启动联动设备(如启动风机)。

三级报警(紧急报):当监测值严重超标,平台最高级别报警,并推送信息至相关负责人手机,启动应急预案。

三、设备管理系统实施方案

3.1管理对象

通风设备:风机、风阀。控制其启停、调速,实现定时通风与灾害联动通风。

排水设备:潜水泵。实现自动/手动控制,根据水位高低自动启停。

照明设备:普通照明与应急照明。实现分区、分时控制,并与人员定位、门禁系统联动。

供配电设备:监测总进线、各分支回路的电压、电流、功率、电量等参数,实现故障报警和电能质量管理。

消防设备:监测灭火剂瓶组压力、手自动状态,并与火灾报警系统联动。

监控设备:对摄像头、门禁、巡更系统等设备本身的状态进行监测(在线/离线、故障)。

3.2控制策略

自动控制:

风机:与气体传感器联动,当CH₄或H₂S浓度超标时自动启动,还可以定时通风。

水泵:与水位传感器联动,高水位启动,低水位停止。

照明:人员/巡检机器人进入时,该区域照明自动开启,离开后延时关闭。

远程手动控制:在监控中心可通过平台对任何设备进行远程单点或群组控制。

就地控制:在设备现场设置就地控制箱,用于现场检修和应急操作。

3.3设备状态监测与预防性维护

状态监测:监测设备的运行状态(运行/停止)、运行时间、电流、电压、故障信号等。

预防性维护:

建立设备电子档案,记录型号、参数、维修记录。

基于设备运行时长或大数据分析模型,自动生成维护保养计划。

对设备运行数据(如电流曲线、振动数据)进行分析,预测潜在故障,实现预测性维护。

四、系统架构与集成平台

4.1系统总体架构

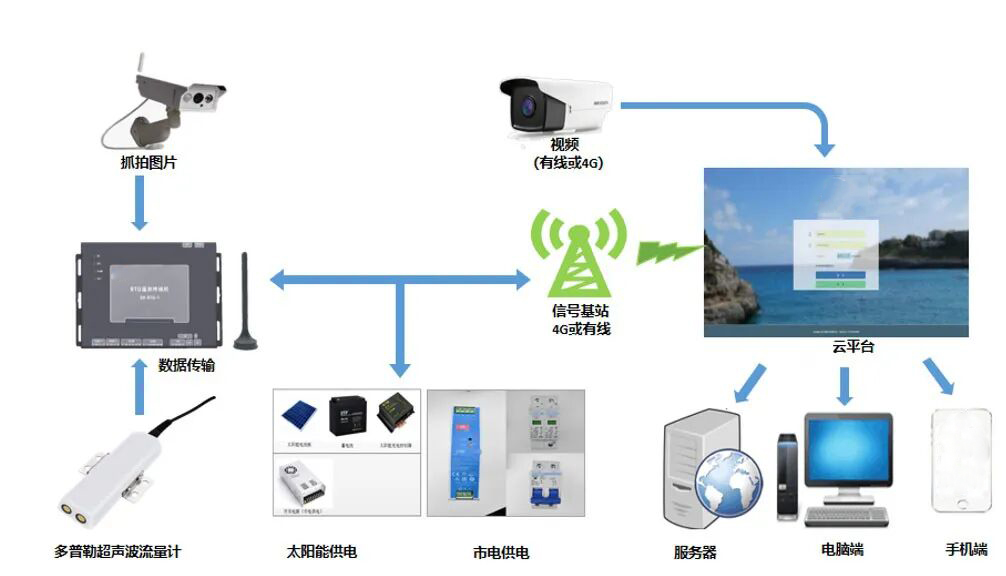

采用“感知层、网络层、平台层、应用层”的四层架构。

感知层:各类传感器、执行器、RFID标签、摄像头等。

网络层:工业以太网环网(主干)+无线物联网(补充),确保数据传输的可靠性与实时性。

平台层:基于云平台或本地服务器的数据中台,负责数据汇聚、存储、分析和建模。

应用层:统一的智能监控平台,提供可视化监控、报警管理、设备控制、运维管理等服务。

4.2软件平台功能

一张图总览:基于BIM/GIS技术,构建管廊三维可视化模型,集成环境数据、设备状态、视频画面于一体。

智能报警中心:统一接收、分级、推送所有报警信息,支持报警确认、处理和记录闭环管理。

设备全生命周期管理:从设备台账、巡检、报修、维修到报废,实现线上化管理。

联动策略配置:提供图形化界面,供管理员灵活配置各类设备联动逻辑。

数据报表与分析:自动生成环境趋势、能耗统计、设备运行报告,支持多维度数据分析。

移动APP:支持管理人员通过手机APP接收报警、查看状态、远程控制。

五、预期效益

安全效益:显著降低火灾、爆炸、中毒、内涝等安全事故风险,保障城市公共安全。

管理效益:实现从“被动抢修”到“主动预警、预防性维护”的转变,提升管理精细化水平。

经济效益:减少人工巡检频次,降低人力成本;通过预防性维护延长设备寿命,降低维修成本;优化能源使用,降低运行能耗。

社会效益:提升城市基础设施的智慧化形象,为城市居民提供更可靠的生活服务保障。

本方案为智慧地下管廊监控系统的建设提供了清晰的框架和路径。在具体实施时,需根据管廊的实际结构、入廊管线类型和当地规范进行个性化设计和调整,更多内容可以联系四川合睿达,可探讨更多技术方案。